数据消失前的预兆你注意过吗

电脑突然死机后重启,U盘插拔时提示“需要格式化”,这些信号往往预示着数据危机。我见过太多人急着点格式化按钮,结果彻底封死了恢复通道。这时候就该停下手头动作,先确认设备是否真损坏。比如手机存储异常时,可以尝试连接电脑查看是否被识别——有时候只是系统误判呢?

黄金72小时内的关键操作

刚发现文件丢失时,最忌讳反复读写存储介质。我常建议用户立刻断开网络并进入安全模式,这样能最大限度保护残留数据。记得有个客户误删了半年工作成果,我们就是靠这个方法抢回了大部分文件。使用数据恢复软件时要选择只读模式,像Recuva这类工具虽然免费,但操作时一定要耐心观察进度条——别急着点击“跳过”啊!

备份策略的隐藏陷阱

很多人以为做了云同步就万无一失,其实自动备份也存在时差漏洞。我有个同事每天凌晨2点同步,但某天电脑崩溃时正好错过更新。后来我们调整为“本地+云端+离线硬盘”三重备份,才真正筑起防护网。特别提醒:照片这类高频修改的文件,最好设置15分钟自动存档——你永远不知道什么时候会遇到意外断电吧?

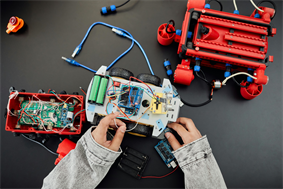

专业服务的适用边界

当遇到物理损坏、加密勒索等情况时,找专业机构比自己乱试更靠谱。不过要小心打着“100%恢复”旗号的黑作坊,正规实验室通常会先检测再报价。我经手过一块摔碎的SSD,通过专业设备成功读取了98%数据,但修复费用确实不低。记住:涉及重要隐私的数据销毁,千万要用专业工具覆盖三次以上——别想着简单删除就完事啦!

预防思维比事后补救更重要

与其焦虑如何恢复数据,不如建立习惯性防护机制。比如在笔记本电脑上设置“最近30天版本历史”,手机相册开启“自动上传时间戳”。这些小改动看似麻烦,但能在关键时刻省去大麻烦。我自己养成了“文件创建即备份”的习惯,甚至给重要文档起了带日期的双名称——其实也没啥特别的,就是多花几分钟而已。

文章内容来自互联网,如有雷同实属巧合,可以联系站长删除,谢谢